平安時代末期に勃発した「源平合戦」の初戦である「一の谷の戦い」の前哨戦が、加東市にある三草山の山麓でくり広げられた。この戦いに勝利した義経は、時代のヒーローに登りつめて、平家を滅亡させた。

加東市には、義経・弁慶にまつわる伝説がたくさん残っています。ぜひ訪ねてみて下さい!

この地は「不来坂(このさか)」という変わった地名で、都から逃げてきた平家軍が、ここまで来れば追手が来ないだろうといって「源氏来ぬ坂」とされた説や、逆に義経がこのあたりで平家軍が待ち構えているだろうと思ったのに、一人もいなかったので「平家来ぬ坂」と言った説があります。

播州清水寺の北を丹波篠山市今田町市原から加東市上鴨川までの最短の山道が通っていて、ここを「ただごえさか」といい、「只越坂」とも「多田越坂」とも書くと伝える。これは、義経軍がこの山道を越えるとき、周辺に火を放って「只難なく越えた」のでこの名があるとか、義経の道案内をしたのが多田蔵人行綱だったためなどされている。前者は強引なこじつけであるが、多田行綱が義経軍に加わっていた可能性もあり、そのことをうかがわせる伝説とみることもできる。

播州清水寺には現在、「弁慶の碁盤」と称するものが伝えられている。碁盤の目の「二-十六」の位置に黒石がめり込んでいる。これは、武蔵坊弁慶が書写山(姫路市)にいた頃、播州清水寺に遊びに来て住職と碁を打った時に、黒を持った弁慶がこの位置に打って負けたため、腹を立てて石をねじ込んだものだと伝えられている。

多宝塔(大塔)は平清盛の武運長久を祈願して、祇園御女により建立されたと言われています。常行堂は後白河法皇により、また阿弥陀堂は源頼朝により建立されたと言われています。

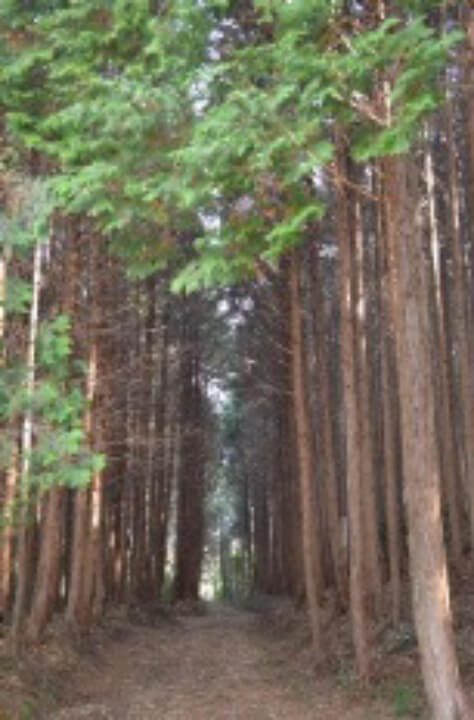

「平家物語」によると、源義経の率いる軍勢1万余騎は、丹波路を下り、平資盛を中心として三草山の麓に守備する約三千騎の平家軍陣地を夜襲した。攻撃は明日であろうと油断していた平家軍に対し、数の上でも勝る源氏軍は一挙に陣を破り、平資盛は讃岐国屋島(香川県高松市)へ敗走し、義経はその後、鵯越(神戸市長田区)へと向かったという。

「弁慶の力石」には、弁慶が薙刀あるいは錫杖で突いてあけたという直径10cmほどの穴(凹み)がある。大正期には付近の茶店で「力餅」という餅を売っていたと記録されている。

三草山は標高423.9m。寿永三年(1184年)、源義経が三草山西の山口に陣取る平資盛を夜襲した「三草合戦」で有名な山です。現在は東側から、畑コース、鹿野コース、三草コースと3か所の登山道と5つのコースが整備され多くの登山愛好家が訪れています。

義経の奇襲によって敗れた平氏が、このあたりまで逃げてきて、侍女らが悲しみのうちに池の畔で水を飲んで喉を潤したと伝えられる「かなし池」。現在は圃場整備で池は田圃になっています。

下三草の阿弥陀堂の旧地には、平家の侍、矢兵衛宗清が一門の戦死者のために建立した五輪塔がかつてあったが、その後、阿弥陀堂と共に薬師堂に移したという伝承がある。現在、字「東山」の丘陵上にある薬師堂の前に数基の五輪塔・宝篋印塔が並んでいる。

義経軍は、三草合戦の後、軍兵をこの神社に集めて体勢を立て直し、土肥実平に主力軍を預け、西の砦である一の谷に向かわせました。自らは、少数の兵を率いて朝光寺から掎鹿寺に入りました。

また、佐保神社は、郡内のみならず播磨でも著名な神社として深い信仰を集めていき、とりわけ鎌倉時代には尼将軍として有名な北条政子が佐保神社を崇敬し、本殿の再建と四方内外に檜造りの鳥居八基を建立させています。

三草合戦で勝利した義経が、社村の豪族多田将監の屋敷で1日だけ休み、一の谷へ向けて出発した。その時、今は山氏神社の境内になっている多田屋敷の中に、義経が自ら植えたとの伝承の松がありました。

東実の佐保神社に伝わる「佐保神社記」によると、三草合戦の際の兵火で社殿が全焼したため、祭主の三郎太夫は賀西群河内村(加西市)に避難したが、文知元年(1185)小部野(加東市野村)まで戻り、同5年になってようやく由羅野(現在地)に遷宮がかなったと伝える。

社市街地の南の谷筋に小さな川が流れている。この辺りの字名を「げんじ」といい、ここを流れる小川は、下川というが、もともと白川といい、源氏軍が米を洗ったために白く濁ったことから、そう呼ばれたという話もある。この川にかかる橋を「源氏橋」、「九郎橋」という。

義経の命を受けた「火付け隊」は三草山を襲い、ついでに権現山の朝光寺を焼いた。火付け判官という異名で義経が呼ばれるようになったのも、この戦いで必要以上に火をつけまわったからと言われている。現在の本堂は1189年に権現山からこの地に移り再建された。

三草合戦のあと義経軍が掎鹿寺(掎鹿谷)に向かう途中、上久米の千鳥川畔で弁慶の額に桜の枝が当たったので、弁慶がその枝を折って投げつけたところ、地面に突き刺さった枝から根が生えてきて大きな桜の木になったという話が残っている。

掎鹿寺から一ノ谷を目指した義経軍は、渡瀬(三木市)経由で進んだともいわれる。 義経が進んだルート(県道二〇号線)には、伝説によると、一ノ谷に向かう義経軍が篠原神社(三木市)を通り過ぎようとしたところ、弁慶の軍馬が急にうずくまって動かなくなったので、この篠原神社に参拝して不敬を詫びたところ、ふたたび馬は立ち上がり歩き出したとのこと。

源平合戦の頃(平安時代末期)、社町の三草とりでを落とした源義経一行は神戸市一ノ谷へ向かう途中、樫山に立ち寄りました。樫山町にはあちこちに義経の言い伝えが残っており、この石も義経が腰掛けてひと休みしたと言われています。また、同町では、源行家と平教盛が戦ったとも言われています。

源平合戦の頃(平安時代末期)、一ノ谷へ向かう途中の義経一行は、樫山でひと休みしました。とても空腹だったので、近くのおばあさんに食べ物をわけてほしいと頼んだところ、おばあさんは「こんなものでよければ」とハッタイ粉を差し出しました。さっそく食べてみると、とてもおいしかったので、一行はお腹一杯食べたそうです。この奥の巨石は、満腹になった弁慶が投げて積んだと言われています。

この湧き水は、当地にやってきた義経の家臣の亀井六郎という弓の名手が山麓めがけて矢を放ったところ、不思議なことに岩間より湧き出したとされています。この湧き水で喉を潤した義経一行は一ノ谷へ出陣したと伝えられ、その後、この話は謡曲「清房」にもとり入れられています。また、当地では住吉神社の神事や大峯山詣での際にはこの湧き水で身を清めたとのことです。

源平合戦のとき、平家追悼の命を受けた義経は、三草山より一ノ谷へ向かうためにこの坂に差し掛かった。行き合った老女に道を問い、空腹のため食物を乞うた。老女は麦をいぶして作ったハッタイ粉を差し出した。義経らはその粉で腹を満たし、近くの湧き水でのどを潤し坂道を登った。以降この坂を「粉喰坂」、湧き水は「亀井が淵」と言い伝えられている。

この石碑には「國 位 免租地 源御守護神」と記されています。一ノ谷へ向かう途中、ここ樫山で休んだ源義経一行は、付近に住むおばあさんから、ハッタイ粉を食べさせてもらい、一ノ谷を落すことができたそうです。義経は、勝利のお礼に六畝歩の田と永代に渡る年貢の免除を与えたとのことです。この付近にその田があり、年貢の免除は明治九年(一八七六)まで続いたそうです。

三草の戦いで敗れた平家は、三木を縦走して、一ノ谷へ逃げのびたが、これを追う義経軍も三木を通って鵯越へと向かいました。跡部の六ヶ井堰に近い畦道に「弁慶の足跡」と言われる大きな石があります。二つの石の表は地蔵尊が彫ってあり、その一つの裏側は人間の足跡のように凹んでいます。途方もないおかしな伝説ですが、跡部という地名や義経軍が三木を進軍したという歴史が、このような言い伝えになったものと思われます。